「お盆って、お墓参りだけすればいいの?」

「迎え盆や送り盆の作法が分からない」

「仏壇での供養方法やお盆の過ごし方を知りたい」

──この記事を読んでいるあなたは、きっとそんな疑問をお持ちではないでしょうか。

八尾で60年余しの佛壇店の二代目店主の私には

毎年お盆が近づくと、お客様から

「お盆の意味や作法が分からない」「仏壇での供養の仕方を知りたい」

という相談を多くいただきます。

お盆は、単なるお墓参りの日ではなく、

ご先祖様を家にお迎えし、仏壇の前で心を通わせる大切な三日間です。

子に記事では、迎え盆・中日・送り盆の正しい作法と、

仏壇での供養の意味、そして供養がもたらす心の効果まで、分かりやすくお伝えします。

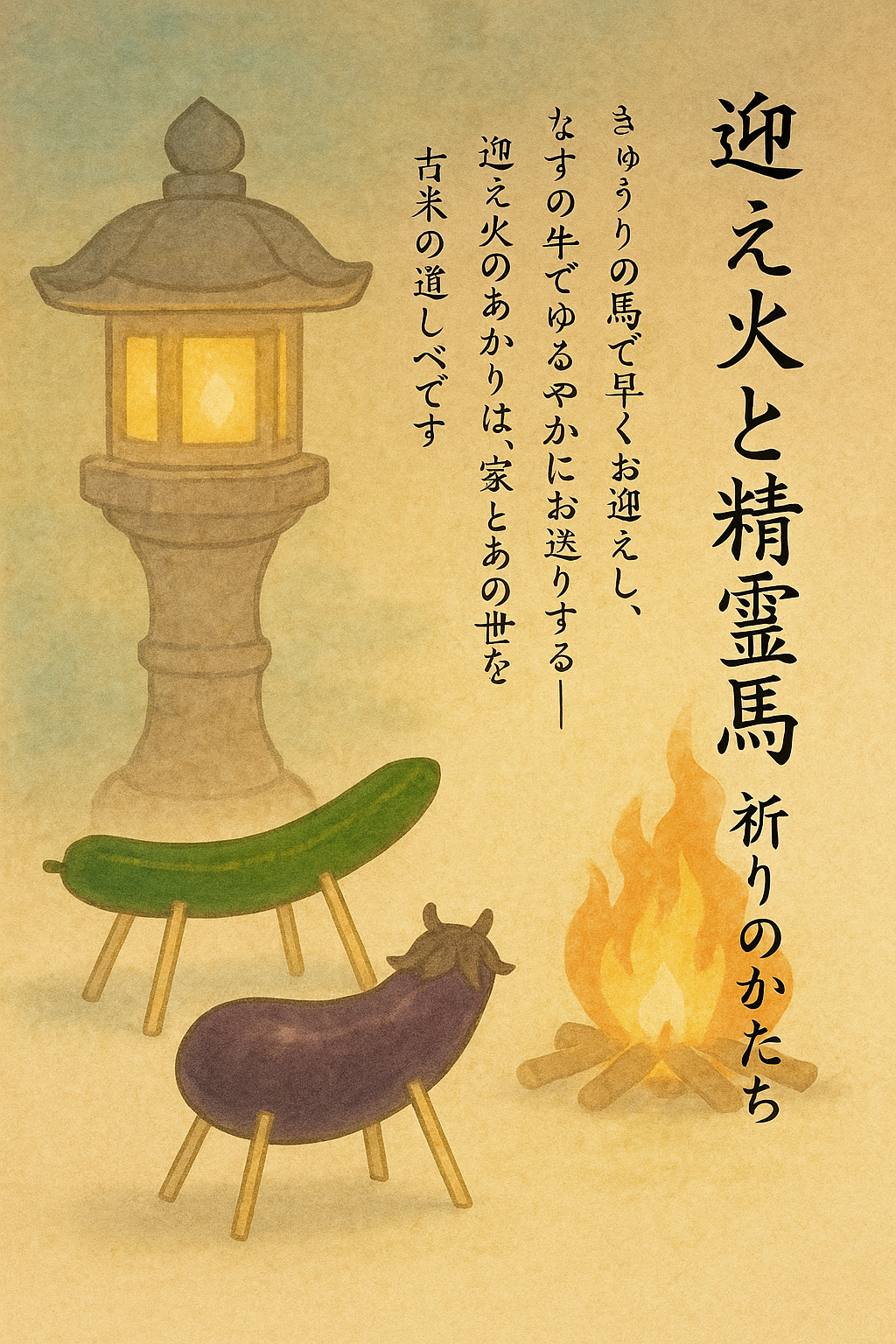

迎え盆(8月13日夕方)──お迎えの作法と意味

お盆の始まりは迎え盆。

13日の夕刻、門口で焚く迎え火には、

「ご先祖様、この家へお帰りください」という祈りが込められています。

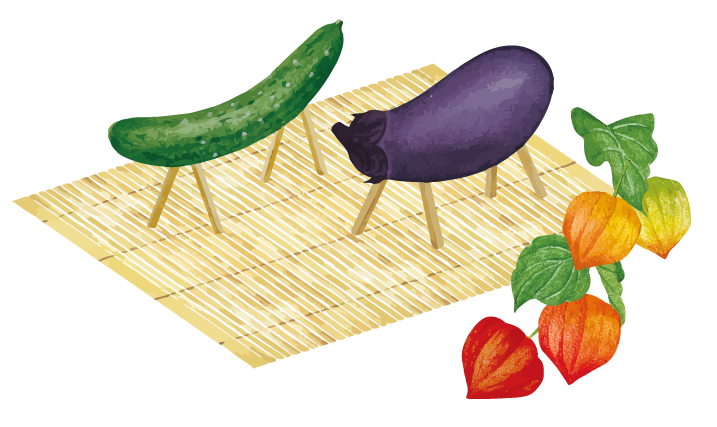

- キュウリの馬:お迎えを急ぐための駿足

- ナスの牛:ゆったりと送り届けるための頼れる足

この迎え盆の作法は、日本各地で古くから受け継がれています。

この日、ご先祖様はお墓から離れ、家内の仏壇へと戻られるのです。

中日(8月14日・15日)──仏壇で供養する本来の過ごし方

お盆の中日、ご先祖様はお墓にはおられません。

おられるのは、あなたの家の仏壇です。

お盆の正しい過ごし方は、以下の3つです。

- 仏壇の前に座り、静かに手を合わせる

- お供え物を整える(果物・精進料理・水など)

- 感謝の言葉や近況を語りかける

これが「お盆 仏壇 供養の仕方」の基本です。

「お墓参りをしなくても供養はできる」──これは、仏壇と共に暮らしてきた日本人の心そのものです。

送り盆(8月16日夕方)──あちらの世界へお見送り

お盆の締めくくりは送り盆。

16日の夕刻、玄関先や門口で送り火を焚き、

ご先祖様をあちらの世界へとお送りします。

送り盆の作法は迎え盆と同じく、火を焚いて道しるべを示し、

感謝を込めてお見送りするものです。

迎え盆から送り盆までの一連の流れは、

“家”と“あの世”を結ぶ祈りの循環です。

二代目が伝えたい──形よりも心が大切

60年以上、地域の皆さまと共に祈りの文化を守ってきた私からお伝えしたいのは、

お盆は「作法」だけではなく「心」が最も大事だということです。

供養は、亡き人のためであると同時に、

私たち自身の心を癒し、整え、未来を前向きに歩む力をくれる行いです。

どうか今年は、お盆の意味と本来の作法を胸に、

静かで温かな三日間をお過ごしください。

コメント